L’enfance, est-elle vraiment ce paradis

perdu dont on nous rebat les oreilles ? Pas si sûr. Paradis,

sans doute, parce que fait d’insouciance et de son corollaire, la

naïveté. Et de cette insouciance découle la notion — bien que

relative — de bonheur. Rétrospectivement, nous le savons, avec le

temps, notre esprit ne se focalise plus que sur les bons souvenirs. Les

meilleurs, même, en excluant tout ce peut apporter une ombre au

tableau. Les autres passent à la trappe et l’on s’empresse de les

oublier, comme si tout ce qu’il y avait de fâcheux n’avait jamais

existé. Heureusement, et dans ce cas précis, l’adverbe prend tout son

sens…

En avançant en âge — en tout cas lorsqu’on

a cette chance —, les scènes, anciennes, éparses ou fragmentaires,

ne se singularisent plus et finissent par se diluer. À tel point que ce

sont toujours les mêmes souvenirs que l’on s’ingénie à ressasser

jusqu’à les embellir par la force des choses, à moins qu’un événement

singulier — un objet, une photo, une lettre, que

sais-je ! — nous permette de tirer un fil puis de le dérouler

en faisant brusquement resurgir la trame d’actions enfouies qu’on

croyait à jamais disparues, évaporées dans les circonvolutions de notre

cerveau.

Parfois, au-delà du souvenir en soi flotte quelque

chose d’indéfinissable : son regard d’alors, l’ingénuité dont on

faisait preuve à l’approche d’un fait, avec une perception identique à

celle qu’on avait des autres et du monde en général : un plongeon

dans une époque révolue, génératrice d’une forte émotion, à la frange

du rêve et d’une réalité dépassée. Le plus souvent, il ne s’agit là que

d’impressions fugaces, mais suffisamment éloquentes pour que l’on en

éprouve un plaisir mêlé de mélancolie. C’est à cette fin, du reste,

qu’il m’est arrivé de reprendre un de ces bouquins que je dévorais

entre six à dix ans ; non pour l’intrigue, bien entendu, mais pour

retrouver à travers les phrases les sentiments que j’éprouvais à leur

découverte, comme une bouffée d’air frais.

Ne nous voilons pas la face : prosaïquement,

l’enfance n’est qu’un paradis relatif, comme le peuvent l’être d’autres

souvenirs plus tardifs. La différence réside dans l’impression que l’on

éprouve au moment des faits : le maître mot, c’est toujours

l’insouciance et son cortège familier d’innocence ou d’ignorance, qui

par voie de conséquence nous mène à cette naïveté du présent, car sans

préoccupation du lendemain. Ne perdons pas de vue que si ce

« paradis » était composé de rares moments de joie

intense, ces moments n’en demeuraient pas moins des pointillés épars au

fil d’une succession de contraintes dont on a perdu la notion. Mais

pour brefs qu’ils fussent, ces instants-là se sont suffi à eux-mêmes au

point de se maintenir vivaces plusieurs décennies plus tard. Tout au

long de nos jeunes années, c’est donc cette insouciance qui nous guide

et qu’on ne réalise qu’après, bien plus tard, avec le recul et

l’expérience que l’existence nous octroie. C’est elle aussi que l’on

envie à travers ce qui subsiste de ce qu’on croit être nous.

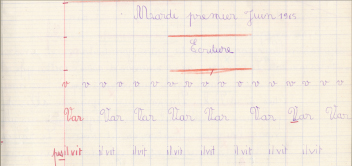

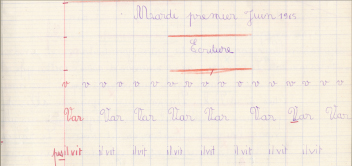

« Déjà, le 1er juin ! » m’étais-je

exclamé. Nous étions en 1965 et j’avais alors sept ans. À l’heure où je

rédige ces quelques lignes, nous sommes le 1er juin 2021, soit quelque

56 ans plus tard. Pourquoi se remémorer ces mots ? Pourquoi

ceux-là ? Je l’ignore. À sept ans, la notion de durée est encore

confuse et les journées vont si lentement qu’une semaine nous paraît

une éternité. Brusquement, on réalise que c’est l’été, puis la promesse

de longues vacances, notions nullement anticipées du fait qu’on ne se

pose pas la question l’après : fataliste, on vit sans la moindre

anticipation, et le seul fait de recopier la date marquée au tableau

sur son cahier d’écolier nous emmène à une subite prise de conscience

et nous fait peut-être entrevoir les tracas de l’existence à venir.

Je ne sais pourquoi, chaque fois que j’arrive à la

date susdite, je me souviens de ces mots prononcés ce matin-là sous

l’effet de la surprise en constatant la marche du temps. Un peu comme

une date anniversaire, je n’ai cessé chaque année d’y penser. Et voilà

que par un curieux hasard, j’ai retrouvé par le fond d’un tiroir, le

vieux cahier du jour où figurait cette date. Nous étions un mardi. Et

après m’être exclamé à haute voix, j’ai dû m’empresser de tremper mon

porte-plume dans l’encre violette pour faire mes lignes d’écriture en

respectant le modèle. Et je le suppose en le mordillant dès qu’une idée

confuse venait altérer ma concentration.

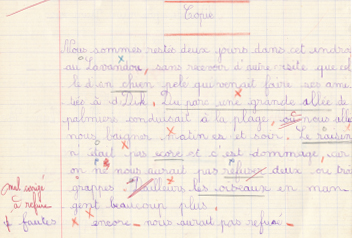

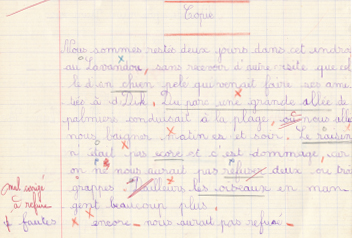

Bien qu’il ne m’en reste naturellement aucune

réminiscence de jour-là, après un petit problème sur la multiplication

(où la boîte de sardines coûtait 1 F 25, s’il vous plaît !) ce

même cahier d’exercices me renvoie à un exercice autrement plus

complexe appelé « copie de mémoire » : un extrait d’un livre de

lecture, un paragraphe à apprendre par cœur la veille et à ressortir de

tête et de préférence sans fautes le lendemain…

Suivait une petite dictée d’un huitaine de

lignes sur l’accord entre l’adjectif et le nom. Et encore ne

s’agissait-il que du cahier d’exercices ! Je ferme la parenthèse…

Pour en revenir à mon propos initial, l’oubli pose

une chape de plomb sur la mémoire : en se focalisant sur de vagues

réminiscences — et rien que sur elles — une

extrapolation se met en place, enrichissant et valorisant des souvenirs

singuliers au détriment d’autres, appelés à plus ou moins court terme à

disparaître. De la sorte, certaines fonctions cognitives qui

enrichissent prétendument notre conscience se basent non sur la

réalité, mais sur une perception déformée, altérée et évidemment

embellie de cette même réalité.

Bien entendu, la différence entre les individus fait

qu’il est probable que ces constatations fluctuent en fonction du vécu

et de la personnalité de chacun ; néanmoins, je reste

persuadé que cette différence est mineure et que ce qui est valable

pour l’un demeure globalement valable pour les autres. Ainsi se

construit notre existence au travers de nombreux détours où quelques

points d’appui permettent d’éprouver la solidité du bâti.

Avons-nous les souvenirs que nous méritons, comme

l’écrivait Gérard Bauër ? Possible ; en tout cas, c’est

l’aveu implicite de la distorsion de ceux-ci dans notre imaginaire.

Probable aussi que se teinte de regrets chaque évocation d’un

« paradis perdu », lequel se prolongerait par l’émotion d’un

bref retour à notre âme d’enfant après laquelle on court sans cesse

afin de se vouloir libre et de bien vieillir ; un regard neuf et

délivré de toute allégeance à un quelconque parti pris :

Les grands enfants n’ont pas le

rire fêlé

De leurs ternes cousins, graves

et besogneux,

Par les chemins de sagesse,

isolés,

Ils se sont égarés, légers,

insoucieux,

Les grands enfants…

Les grands enfants s’échappent

du réel ;

Pourchassant l’éphémère, ils se

sont libérés

Des servitudes du conventionnel,

Enthousiasmés qu’ils sont en

leur jardin secret,

Les grands enfants…

Ont-ils un jour eu si peur de

grandir ?

Les grands enfants n’ont pas

cédé à l’érosion

De jours bornés à ne pas

s’abêtir :

Leur quotidien s’affirme en

leur soif d’évasion,

Les grands enfants…

Aussi vont-ils, encore purs et

confiants :

La terre est généreuse à leur

âme d’enfant.

Libres, aériens, ils vont

s’émerveillant,

Leur paradis perdu ne l’est

jamais vraiment,

Les grands enfants…

Bien affermis dans leur

ténacité,

Brûlant mille chimères au feu

de leur ardeur,

Malgré le sort, ceux-là ont

résisté,

Tout acharnés qu’ils sont,

obstinés et frondeurs,

Les grands enfants…

© Jacques Goudeaux

Il n’y a rien d’étonnant à garder son âme

d’enfant ; la plupart des adultes — je parle de ceux qui

savent encore s’étonner pour un rien, ils sont peut-être les plus

nombreux ! — même à un âge avancé conservent cette façon

d’appréhender le monde par d’éternelles nouveautés. Le copain Louis,

authentique chevrier de Virgile, comme aurait dit Pagnol, à plus de

quatre-vingt-dix ans prenait le temps de s’étonner de la beauté d’une

fleur ou de s’extasier devant un paysage moult fois contemplé. Ajoutons

à cela une curiosité naturelle qui allie l’enthousiasme au sens de la

découverte. Et les choses futiles — du moins considérées

comme telles — prennent alors une importance considérable, car

leurs yeux remarquent ces détails que le profane ne peut saisir et

comprendre encore moins.

« Nous avançons

devisant ferme, parfois le regard accroché aux flancs de la montagne

éclairés par places de la verdure tendre des feuilles à peine

défroissées, le plus souvent à terre ou au bord du fossé pour y

chercher l’extraordinaire, invisible au profane. Tiens ! Justement sur

le talus, à l’abri des pins, dans une nappe de mousse sombre, une

nichée de violettes : fantaisie de dame Nature, celles-ci,

contrairement à leurs petites sœurs de la vallée, dressées sur une tige

élancée, déploient avec élégance de larges pétales à l’exceptionnelle

luminosité. Du haut de leur petite taille, les belles semblent défier

le promeneur et lui dire : « Ne voyez-vous pas comme nous sommes jolies

? » Pauvrettes ! Combien d’entre eux sont-ils passés à un mètre à peine

et sans leur accorder la moindre attention… »

© Jacques Goudeaux